Ricordiamo, infatti, che il Decreto Rilancio 19/05/2020 n. 34, ha esteso il Superbonus anche «[…] all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche’ per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione» (art. 16 bis comma i del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Se da una parte questa estensione ha equiparato la stessa super aliquota di detrazione fiscale a qualsiasi intervento strutturale, purchè finalizzato al miglioramento della sicurezza statica e sismica (che il progettista dovrà comunque giustificare), tuttavia ha agevolato fiscalmente una serie di interventi di rinforzo locale, prima detraibili solamente con il tradizionale bonus di ristrutturazione edilizia, che costituiscono l’indispensabile base di partenza per la successiva esecuzione di lavori di miglioramento sismico.

Tra di essi rientrano le diverse tecniche di rinforzo dei solai esistenti, il cui irrigidimento e miglioramento delle connessioni perimetrali consente di raggiungere quell’indispensabile comportamento scatolare necessario per i successivi interventi di miglioramento sismico. Vediamo quali possono essere le più comuni soluzioni tecniche per ripristinare l’efficienza statica degli originari impalcati.

>> Ristrutturazione con demolizione ricostruzione: sì anche all’ampliamento <<

Sismabonus 110%, come averlo col rinforzo dei solai esistenti

Rinforzo di solai in legno

Rappresentando una tipologia ampiamente diffusa nel patrimonio edilizio esistente, gli antichi solai in legno manifestano degradi ed inflessioni dovute alla vetustà e alla mancanza di manutenzione. Il legno è un materiale vivo e igroscopico che risente molto dei cambiamenti termo-igrometrici, a cui corrispondono deformazioni e variazioni dimensionali dipendenti dalle condizioni ambientali in cui si trova.

Leggi anche: Tetto in legno, quale bonus lo agevola?

Il problema principale delle strutture lignee risiede nella marciscenza e degrado materico, dovuto a umidità, infiltrazioni e attacco di organismi vegetali, e nelle eccessive deformazioni che possono accumulare nel corso dei secoli. Tuttavia, non sempre le strutture lignee devono essere sostituite: qualora l’inflessione e il degrado non siano particolarmente pronunciate e non pregiudicano una significativa resistenza residua dell’elemento ligneo, esso può essere staticamente supportato da elementi strutturali aggiuntivi ad esso collaboranti.

> Sul tema: Collaudo strutture in legno, le 3 fasi: ispezione, diagnosi in situ, risultati

La necessità di rinforzo emerge non solo per recuperare l’utilizzo funzionale, ma a volte anche per adeguare i solai a nuove destinazioni d’uso o comunque ai nuovi requisiti di sicurezza statica e di fruizione richiesti dalle recenti normative tecniche.

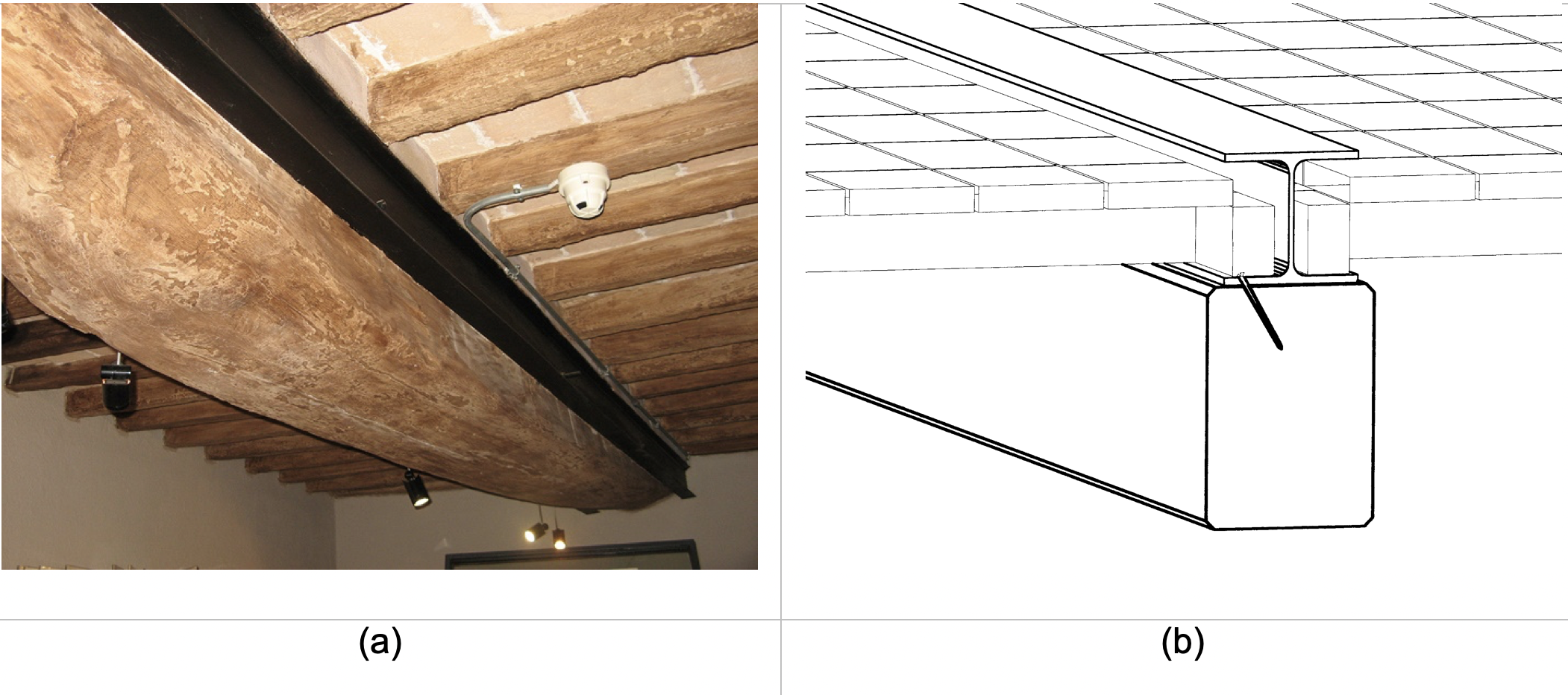

La tecnica di rinforzo più tradizionale e reversibile consiste nell’inserimento di profili metallici (di solito UPN) a supporto statico (parziale o completo) delle travi lignee maggiormente inflesse ma che evidenziano ancora una parziale capacità portante. I profili metallici ascellari possono essere tassellati con barre filettate ai lati della trave e rimanere a vista (Fig. 1a), oppure è possibile inserire un solo profilo, opportunamente dimensionato, posizionato all’intradosso della trave e ad essa tassellato, rimanendo in quest’ultimo caso nascosto nella soletta (Fig. 1b). Sarà scelta del progettista dimensionare i profili per sopportare in parte o l’intero carico statico del solaio, a seconda del grado di efficienza statica della trave.

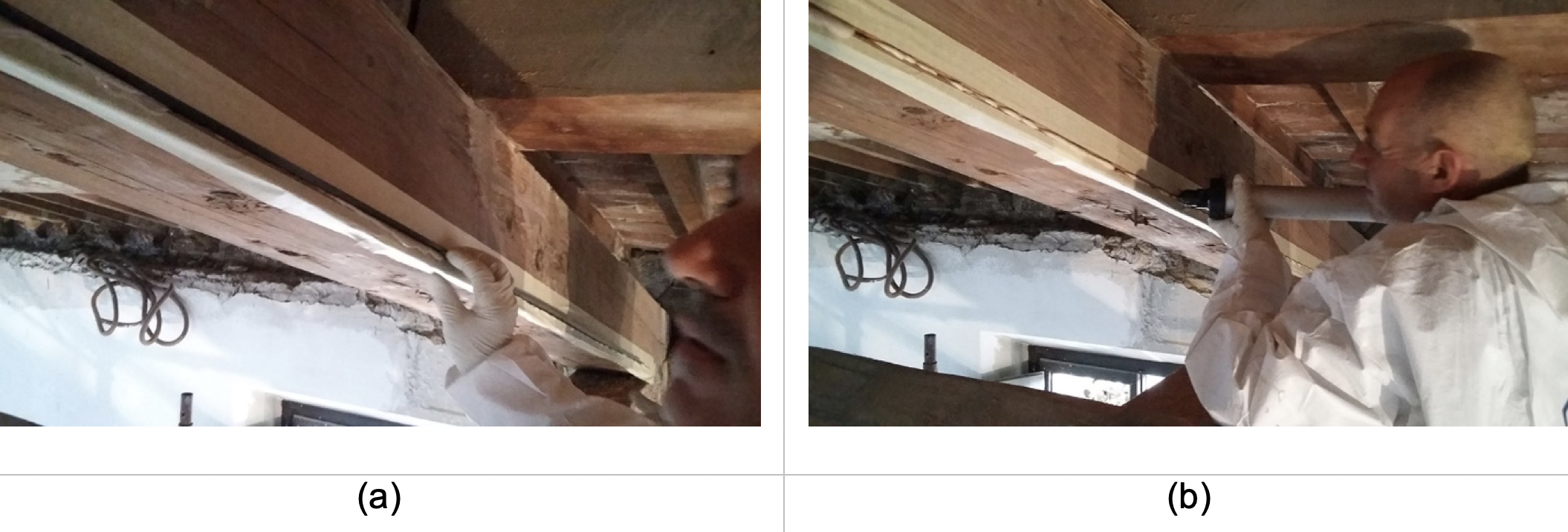

Rimanendo sempre nel campo del rinforzo diretto della trave in legno, è possibile, in alternativa, progettare il consolidamento statico con i moderni materiali compositi mediante l’inserimento di lamine in carbonio all’interno dell’intradosso della sezione lignea, procedendo con specifici intagli (Fig. 2a) poi stuccati con resina epossidica (Fig. 2b) in modo da nascondere completamente l’intervento. Le lamine in carbonio assorbiranno gli sforzi di trazione nella zona maggiormente tesa della trave inflessa. In alternativa alle lamine, è possibile inserire barre in vetroresina longitudinalmente all’interno dell’intradosso, con la medesima finalità di assorbire gli sforzi di trazione.

Potrebbe interessarti: Calcestruzzo armato, come proteggerlo dall’azione dell’acqua

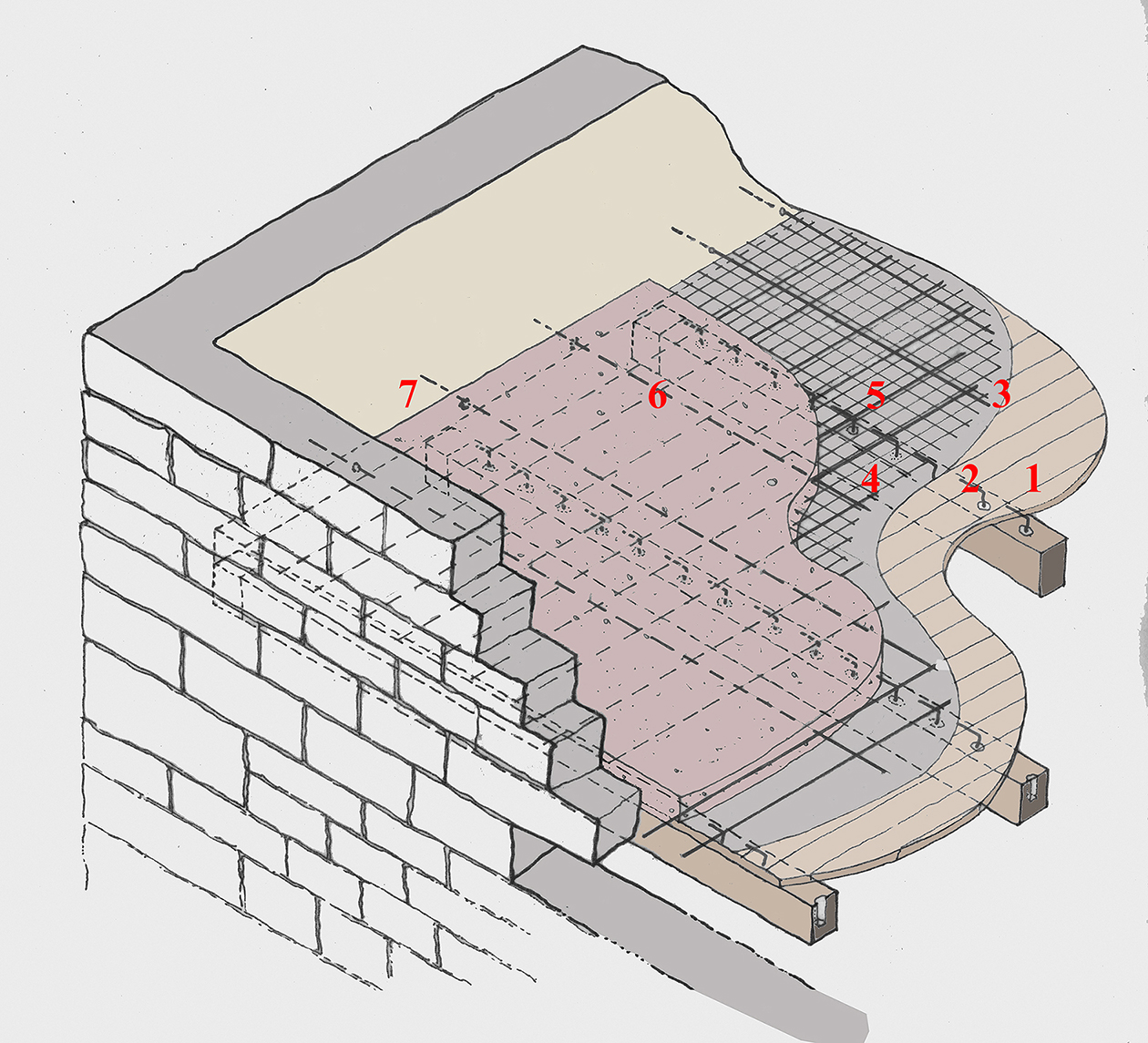

Se il solaio necessita anche di un irrigidimento estradossale, che permetta di collegare perimetralmente la soletta al perimetro murario, è possibile intervenire con il getto di una soletta collaborante di 5 cm di spessore in calcestruzzo alleggerito (o malte strutturali NHL), armata con rete metallicata zincata o in fibra di vetro, resa solidale alle travi mediante specifici connettori (Fig. 3) inghisati con resina sull’estradosso dell’elemento ligneo.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

In questo caso viene modificata la sezione resistente, che da singola passa ad essere mista legno-calcestruzzo, con benefici in termini di riduzione della deformabilità e miglior sfruttamento delle resistenze meccaniche dei due materiali poiché farà lavorare il calcestruzzo a compressione e la trave lignea prevalentemente a trazione. È molto importante eseguire la connessione tra le sezioni, altrimenti la soletta soprastante costituirà solo un ulteriore peso gravante sull’originaria struttura lignea. La soluzione adottata presuppone pertanto un coinvolgimento statico anche delle travi del solaio, la cui efficacia deve essere preventivamente valutata dal progettista in funzione del livello di degrado del legno. Il sistema di rinforzo non potrà essere efficace se le travi lignee del solaio risultano gravemente ammalorate.

> Sul tema: Sismabonus, cucitura delle fessure come intervento di sicurezza statica

La soletta collaborante deve inoltre essere collegata perimetralmente alle pareti al fine di migliorare il comportamento scatolare (Fig. 4). Si suggerisce la realizzazione di collegamenti puntuali a coda di rondine, evitando scassi continui nella muratura per l’inserimento di cordoli perimetrali che rischierebbero di indebolire la stessa sezione muraria.

Rinforzo di solai in laterocemento

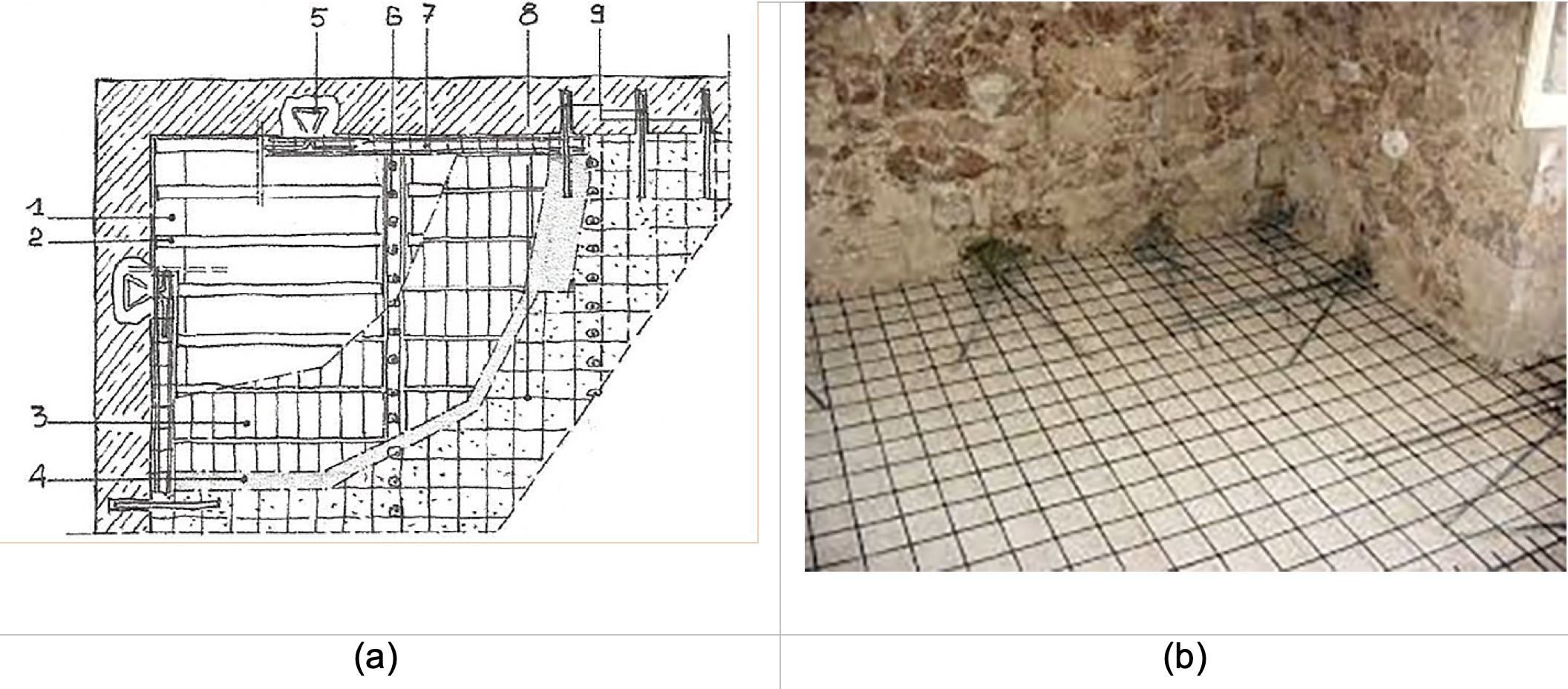

Il rinforzo statico, per cambio di destinazione d’uso o per semplice adeguamento statico a seguito di degrado, può essere conseguito all’estradosso di un solaio in laterocemento (o in putrelle) con la medesima modalità della soletta collaborante illustrata per il solaio ligneo in Fig. 3-4.

In alternativa, soprattutto nel caso in cui non si abbia piacere di inserire ulteriori masse sismiche derivanti dalla nuova soletta collaborante, è possibile intervenire all’intradosso del solaio in laterocemento con l’incollaggio di lamine in carbonio per sopportare la trazione nei travetti inflessi (Fig. 5). Qualora le armature dei travetti rivelassero uno stato di corrosione, occorrerà, preliminarmente al rinforzo statico, ripristinare il degrado con l’utilizzo di prodotti rialcalinizzanti per la protezione dei ferri e successiva ricostruzione corticale del copriferro con idonee malte di ripristino.

Foto di copertina: Solaio ligneo (Città della Pieve – PG)

Hai già visitato la sezione Risorse Gratuite di Ediltecnico?

Qui trovi ebook e corsi online utili per la professione

Da non perdere

Novità editoriali

Consigliamo anche

Costruzioni in muratura portante

Questo manuale è un indispensabile supporto per chi si trova a progettare strutturalmente nuovi edifici in muratura portante o a studiare gli interventi più idonei su un fabbricato esistente in muratura.Più nello specifico, in questo testo dal taglio operativo si descrivono e analizzano le procedure per la progettazione e per l’analisi delle costruzioni in muratura portante. Gli aspetti normativi vengono affrontati trasversalmente, partendo dalle caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti la muratura, valutando le varie tipologie costruttive (muratura ordinaria, armata o confinata) e le procedure di calcolo e verifica specifiche caso per caso.La natura pratica del volume è confermata da un dettagliato esempio di analisi e verifica di un edificio in muratura armata di nuova costruzione di due piani fuori terra secondo le NTC 2018 e dal capitolo conclusivo che, nell’ambito delle strutture esistenti in muratura portante, offre una serie di interessanti esempi di interventi di consolidamento e rafforzamento strutturale.Francesco CortesiIngegnere, libero professionista nell’ambito della progettazione e direzione dei lavori strutturali di nuovi fabbricati e di interventi sugli edifici esistenti. Attualmente si occupa di interventi di recupero su edifici danneggiati dal sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016. Collabora inoltre nel ruolo di esperto tecnico presso la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo.Laura LudovisiIngegnere, svolge l’attività di libero professionista, come progettista strutturale, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, interessandosi in modo particolare del consolidamento e recupero di edifici esistenti. Tra i lavori svolti si annoverano progetti di miglioramento sismico di edifici danneggiati dal sisma (Umbria 1997, L’Aquila 2009, Emilia-Romagna 2012, Centro Italia 2016). Dal 2019 collabora come supporto specialistico nell’ambito della “Segreteria Tecnica di Progettazione” dell’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 2016.

Francesco Cortesi, Laura Ludovisi | 2023 Maggioli Editore

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento